昨秋の「大阪市存続」の住民投票の結果と、それを無視する広域一元化。さらに、長期化するコロナ禍から、私たちは何を学び、どういう社会をめざすべきなのか。

ともに議論し、ともに進みましょう!

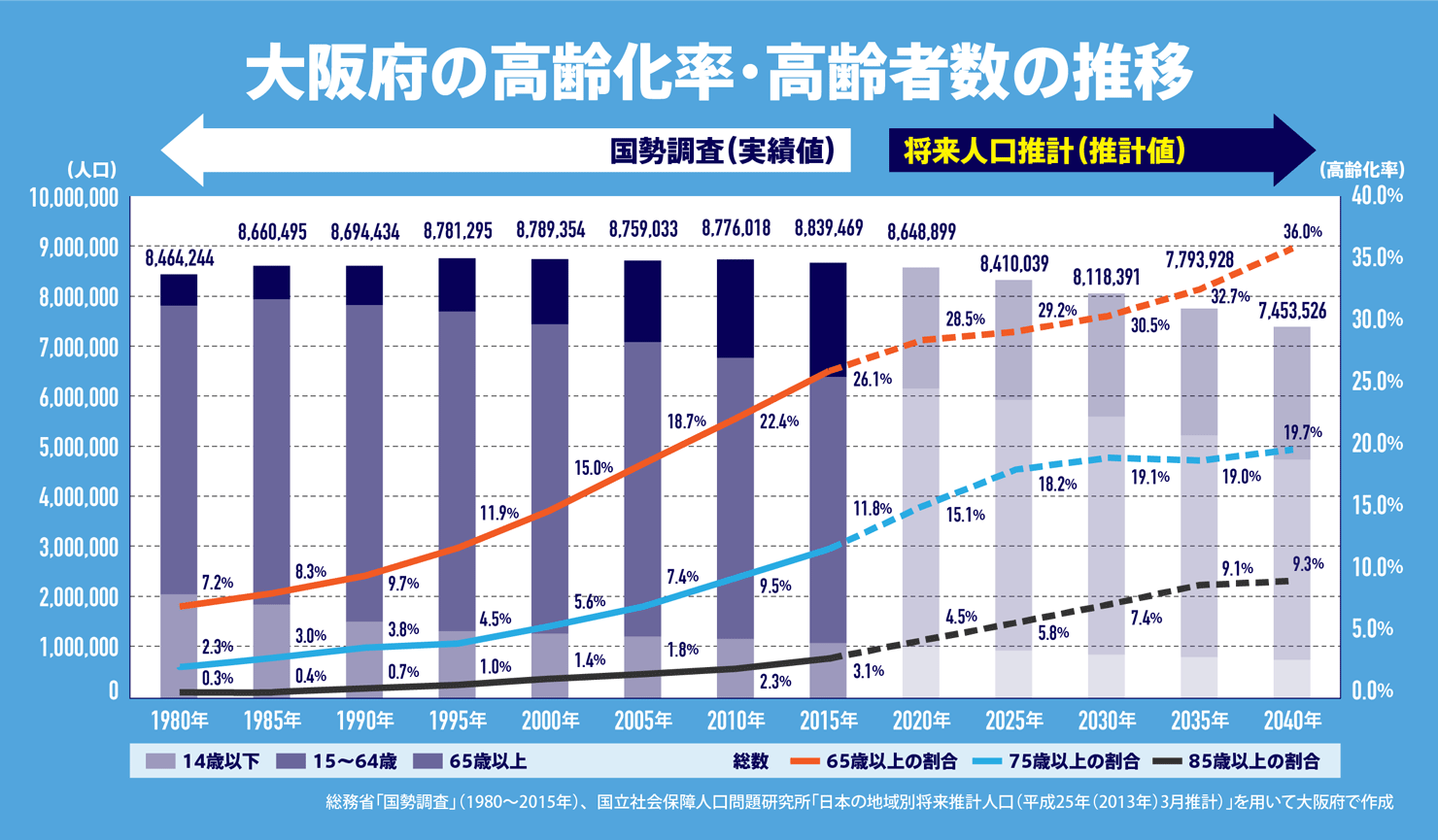

大阪全体としての少子・高齢化、人口減少

近年タワーマンションの建設などで大阪市は人口が増えているが、大阪府全体では2000年以降人口が減っている。2010~15年の5年間で人口は東京都が2.7%、愛知県が1.0%の増に対し、大阪府は0.3%の減。今後も少子高齢化の傾向は続き、2040年には府民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になると予想されている。

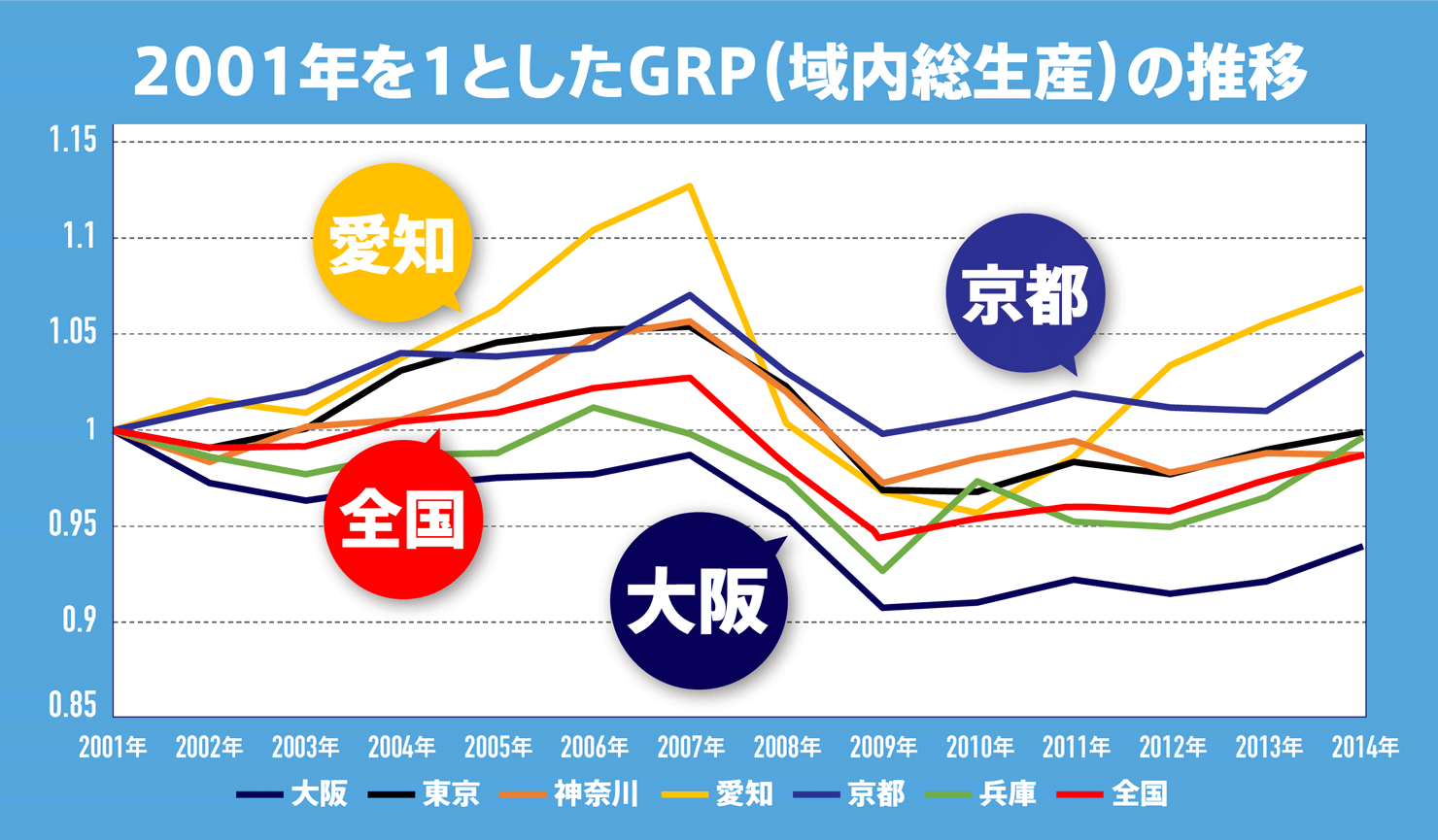

成長していなかった大阪

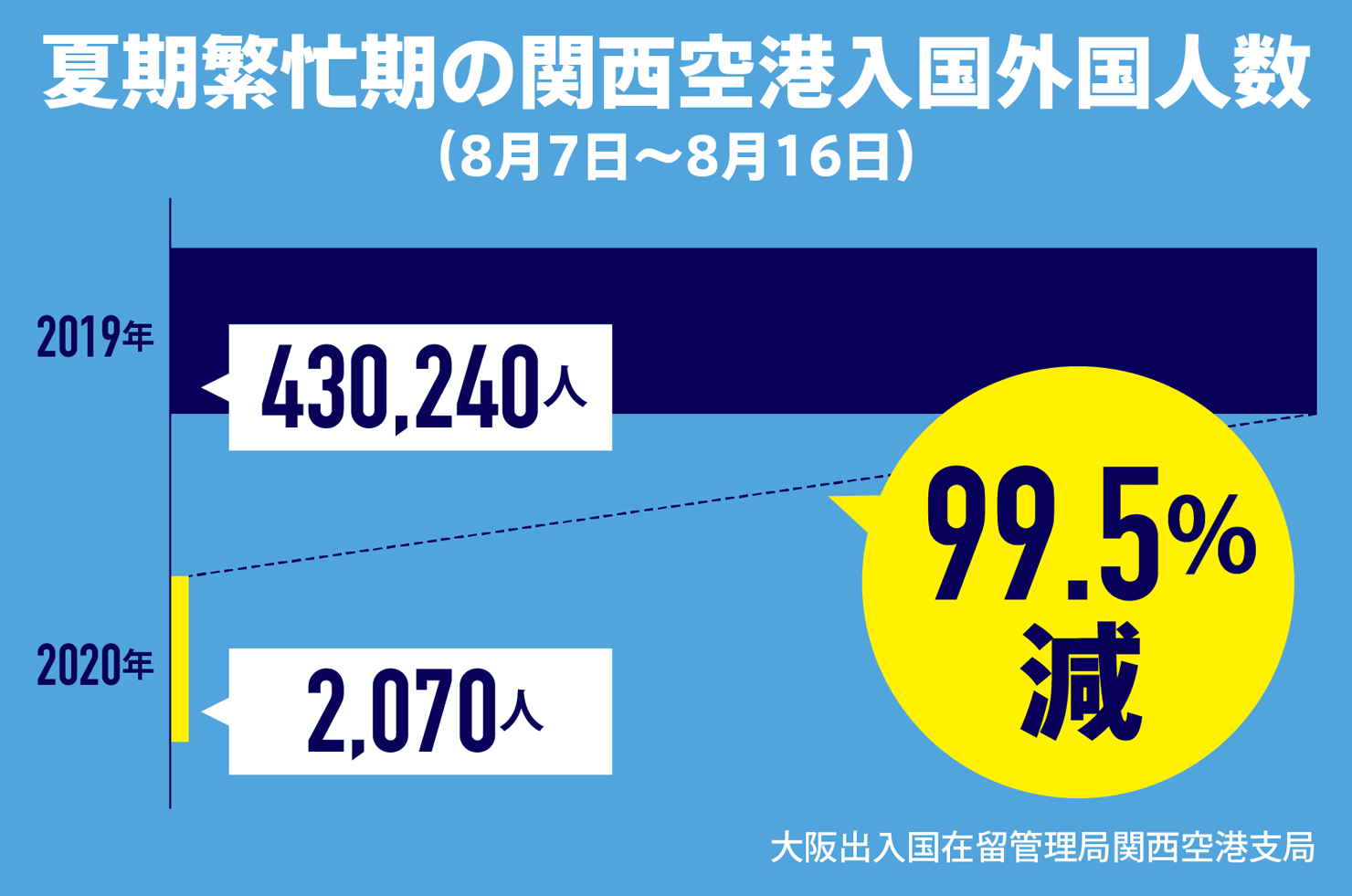

選挙で「大阪の成長を止めるな」というキャッチフレーズが使われたが、2001年を基準とした域内総生産の推移をみると、2014年までに成長するどころか5%以上の減少。全国平均も下回っている。近年は上昇傾向だったが、それはインバウンドの影響。コロナ禍でまた減少している。

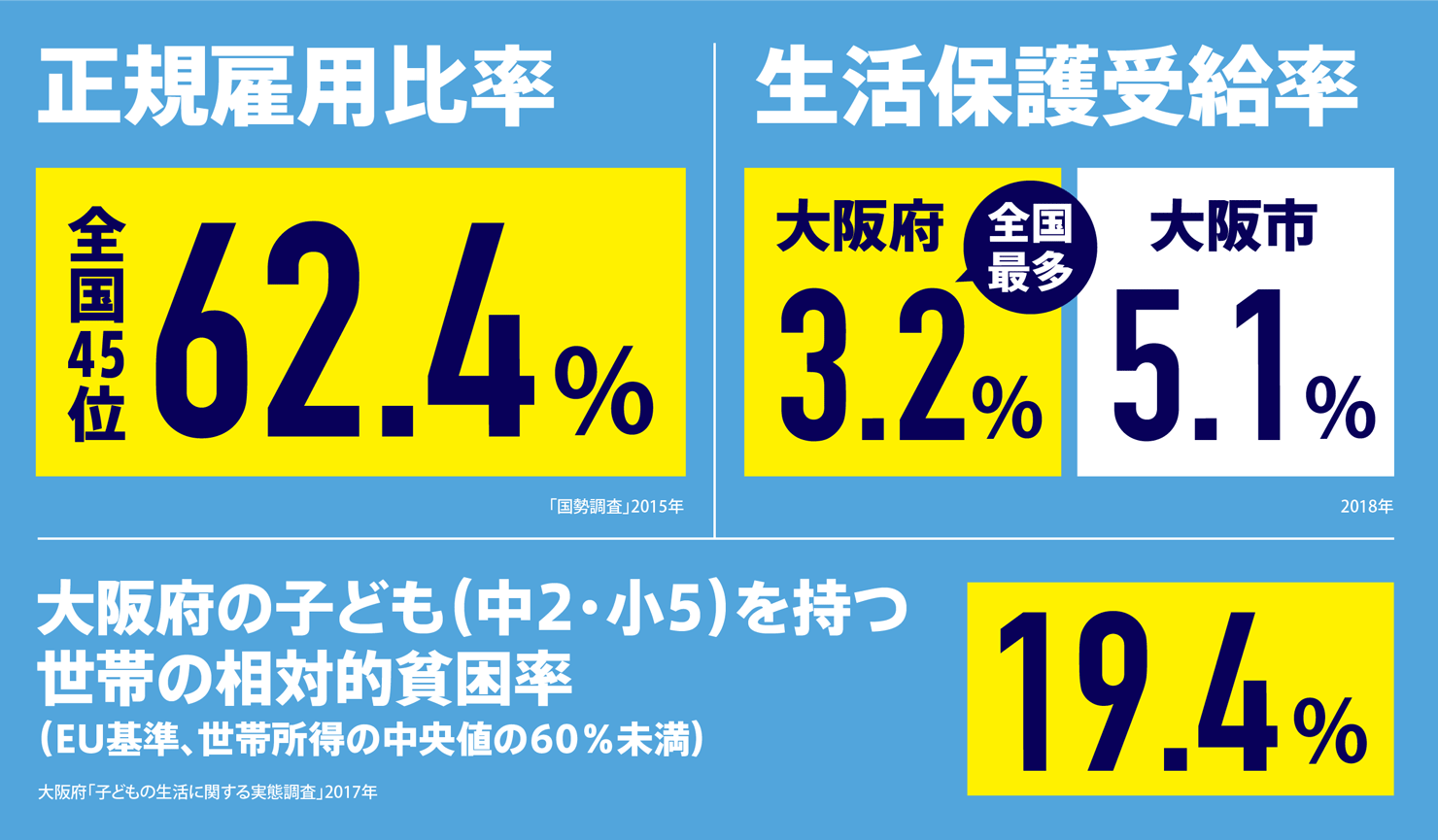

新自由主義による格差拡大

行き過ぎた新自由主義によって格差が拡大している。とりわけ大阪は正規雇用率が全国で下から3番目。生活保護受給率は全国でワースト1。子どもを持つ世帯の5世帯に1世帯が相対的貧困だという調査もある。

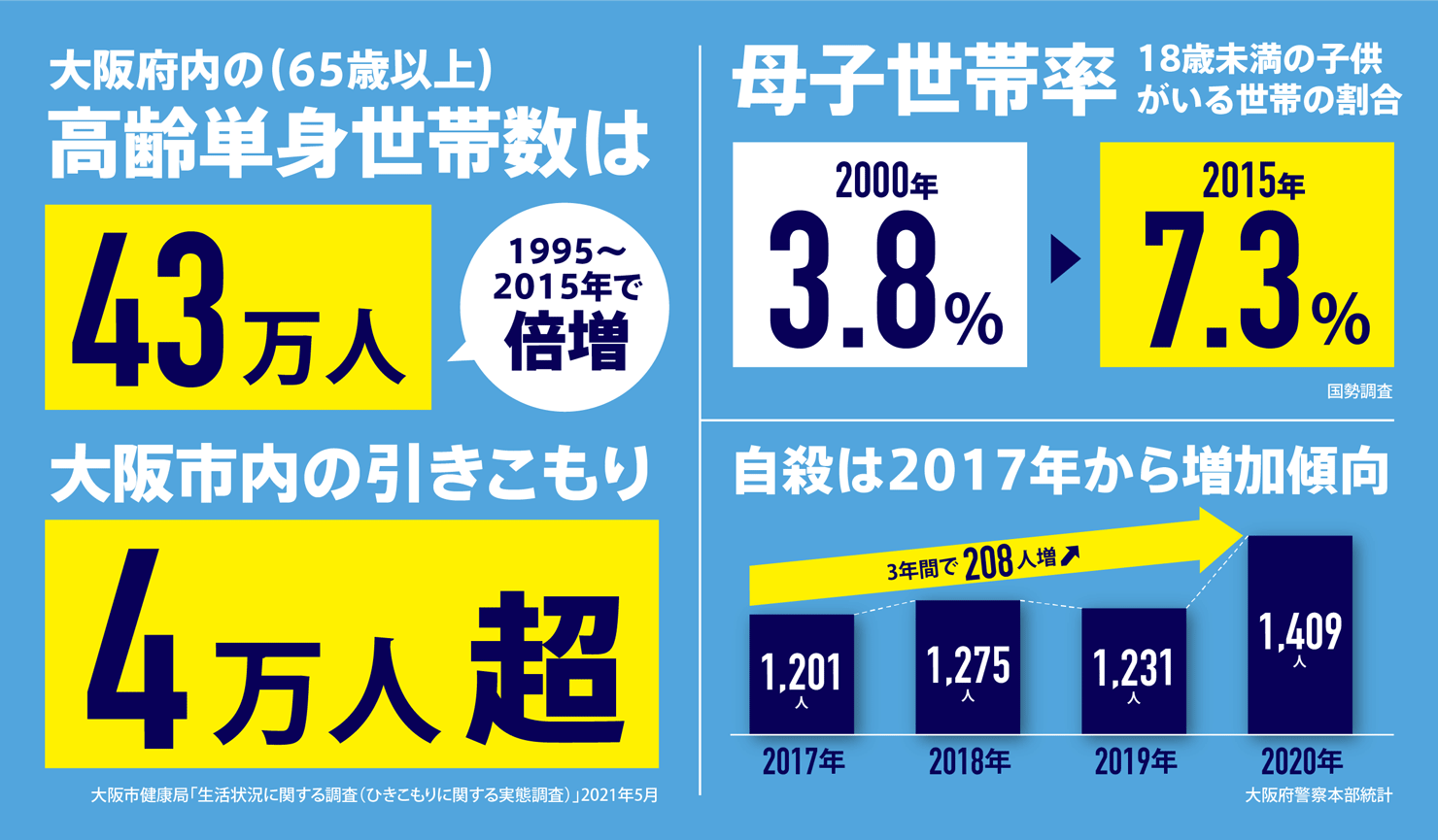

「孤立」「孤独」の深刻化

大阪府内の高齢単身世帯数は1995年から2015年の10年間で倍になっている。75歳以上では3倍。

高齢者に限らず、大阪市内で引きこもり状態にある人は4万人を超えるという調査もあり、孤立・孤独の問題は深刻。大阪府の自殺者数は2017年から増加傾向に転じ、2017年~2020年で408人増の1409人。

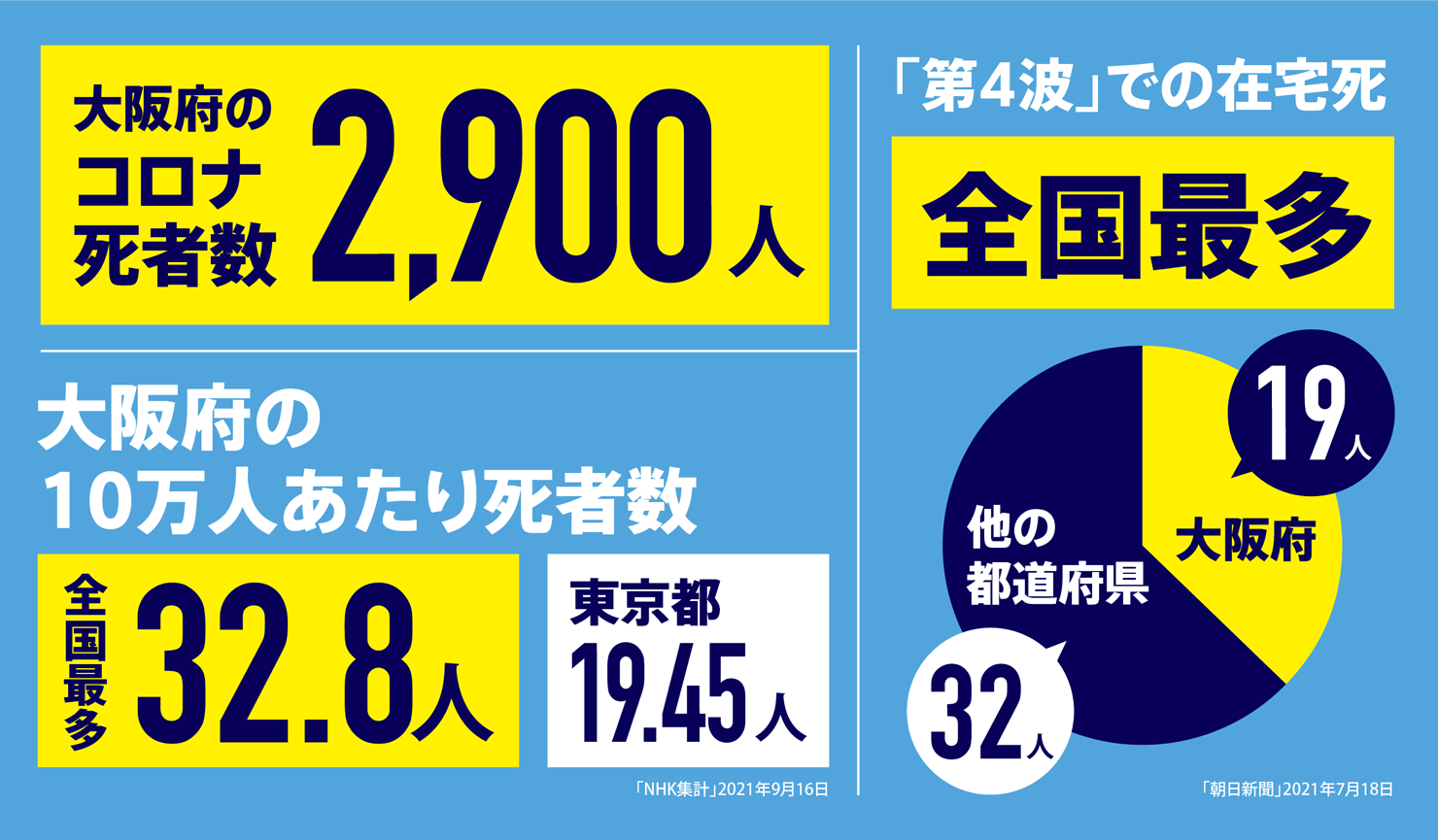

コロナ禍で明らかになった大阪の脆弱 性

大阪府のコロナ死者数は2,900人(9/16現在)。10万人あたり死者数は全国最多。第4波での病院で治療を受けられずに亡くなった在宅死者数は19人と全国トップ。ちなみに、東京は0人。東京と比較すると、大阪は医療が脆弱であることが窺える。

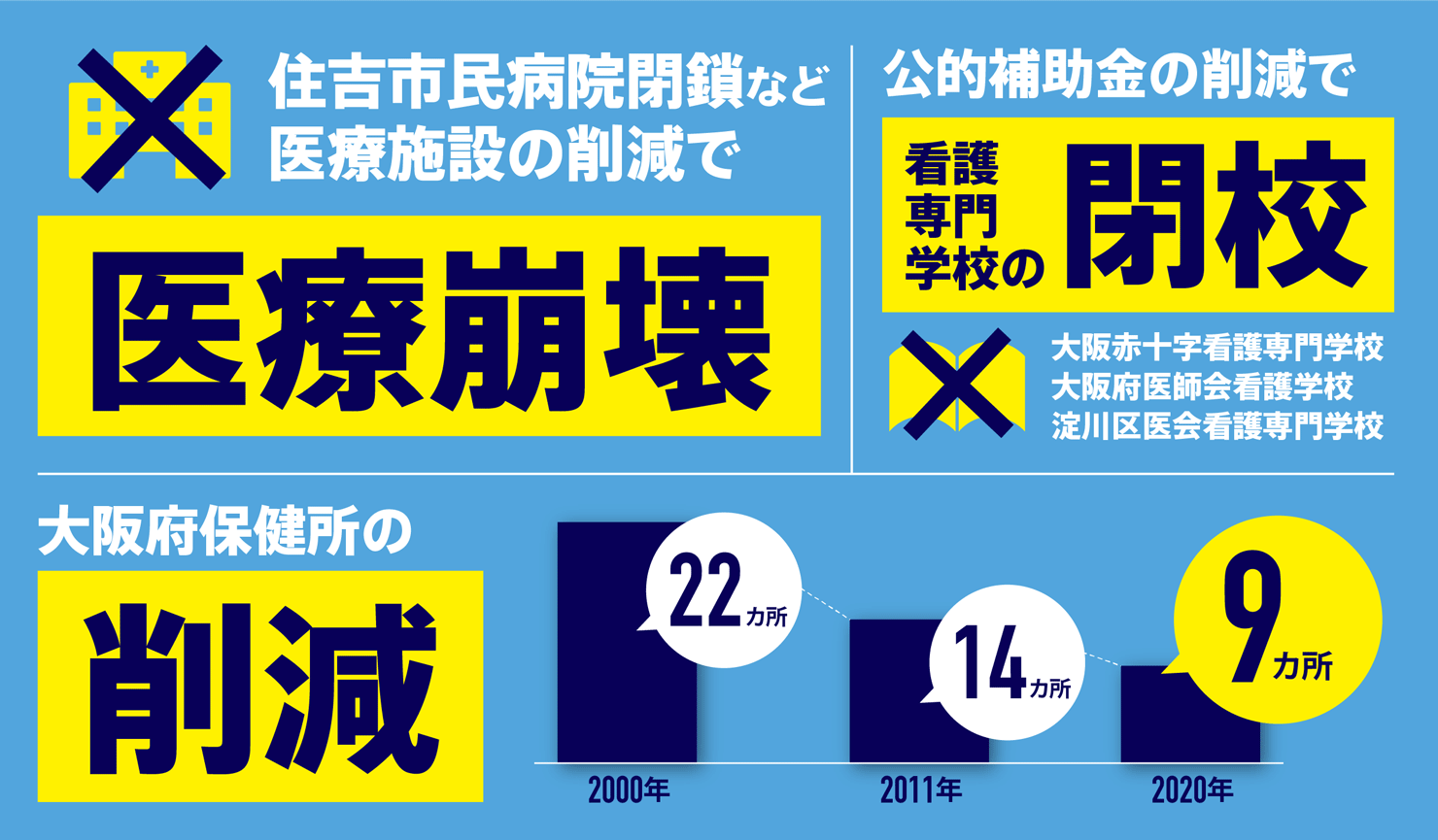

コロナ禍で明らかになった大阪の脆弱 性

医療崩壊の要因は、住吉市民病院閉鎖や府の保健所の削減、さらには補助金打ち切りによる看護専門学校の閉校など、医療を支えるエッセンシャル・ワーカーの育成が民間任せにしていることが挙げられる。

大阪の伝統文化・地域力

大阪には文楽や上方落語など、近世からの地域の生活者目線に立った伝統芸能がある。また地域の住民が支えるだんじりや河内音頭などお祭りや地蔵盆など大阪に根差した独特の文化がある。子ども食堂は大阪が発祥と言われているが、「おせっかい」の言葉に象徴される話焼き地域活動も活発。

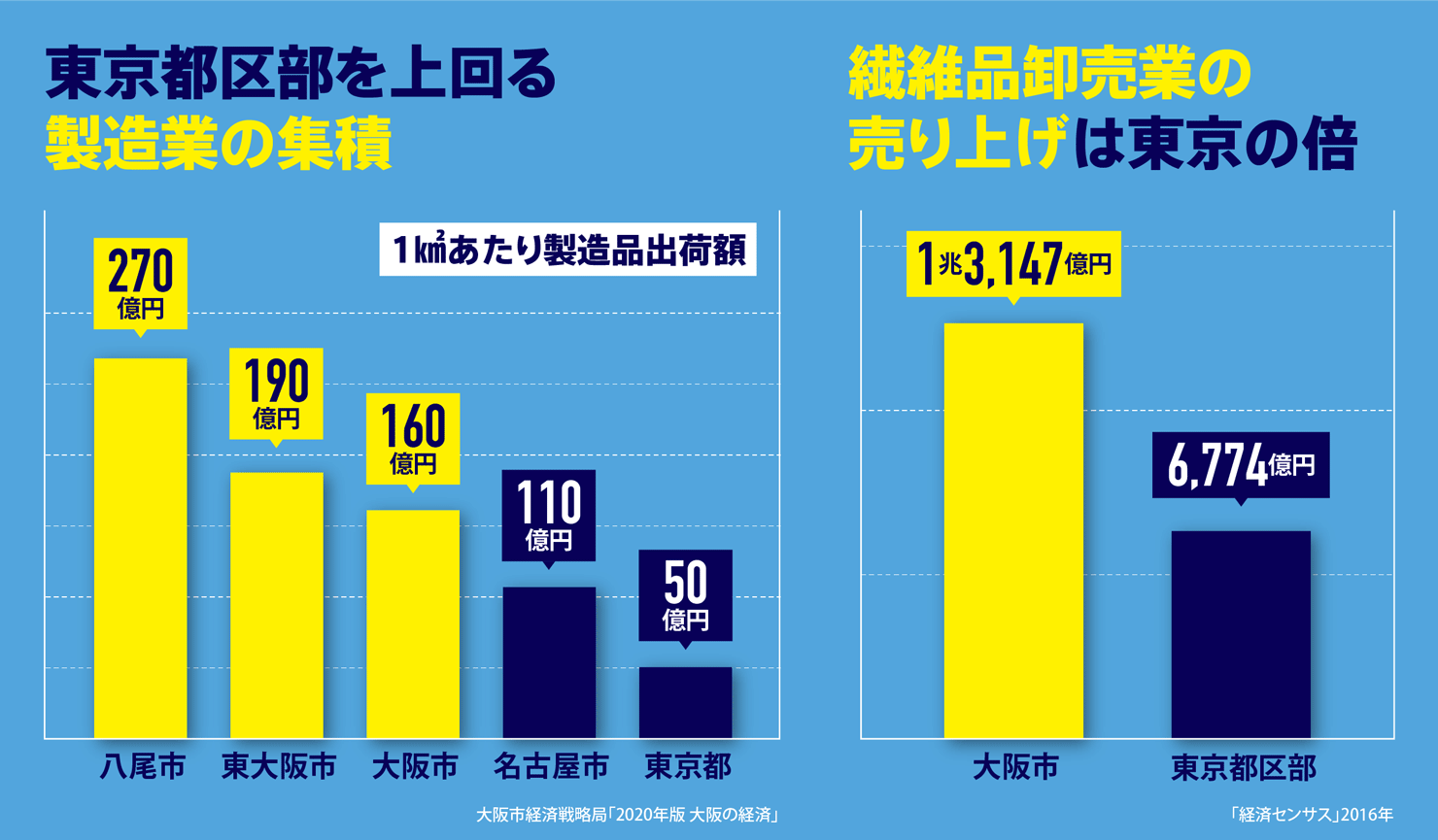

ものづくりのまち・商人のまち大阪

大阪はものづくりのまち。八尾や東大阪など大阪府の内陸部には東京を上回る製造業の集積がある。

「大阪下町でのロケット開発」などが一時、メディアで取り上げられたが、高い技術力を持つユニークな中小企業も多くある。また一方で、大阪は商人のまちでもある。繊維卸では東京の倍の売り上げがある。薬品などの問屋街や賑わいのある商店街の多いまちでもある。

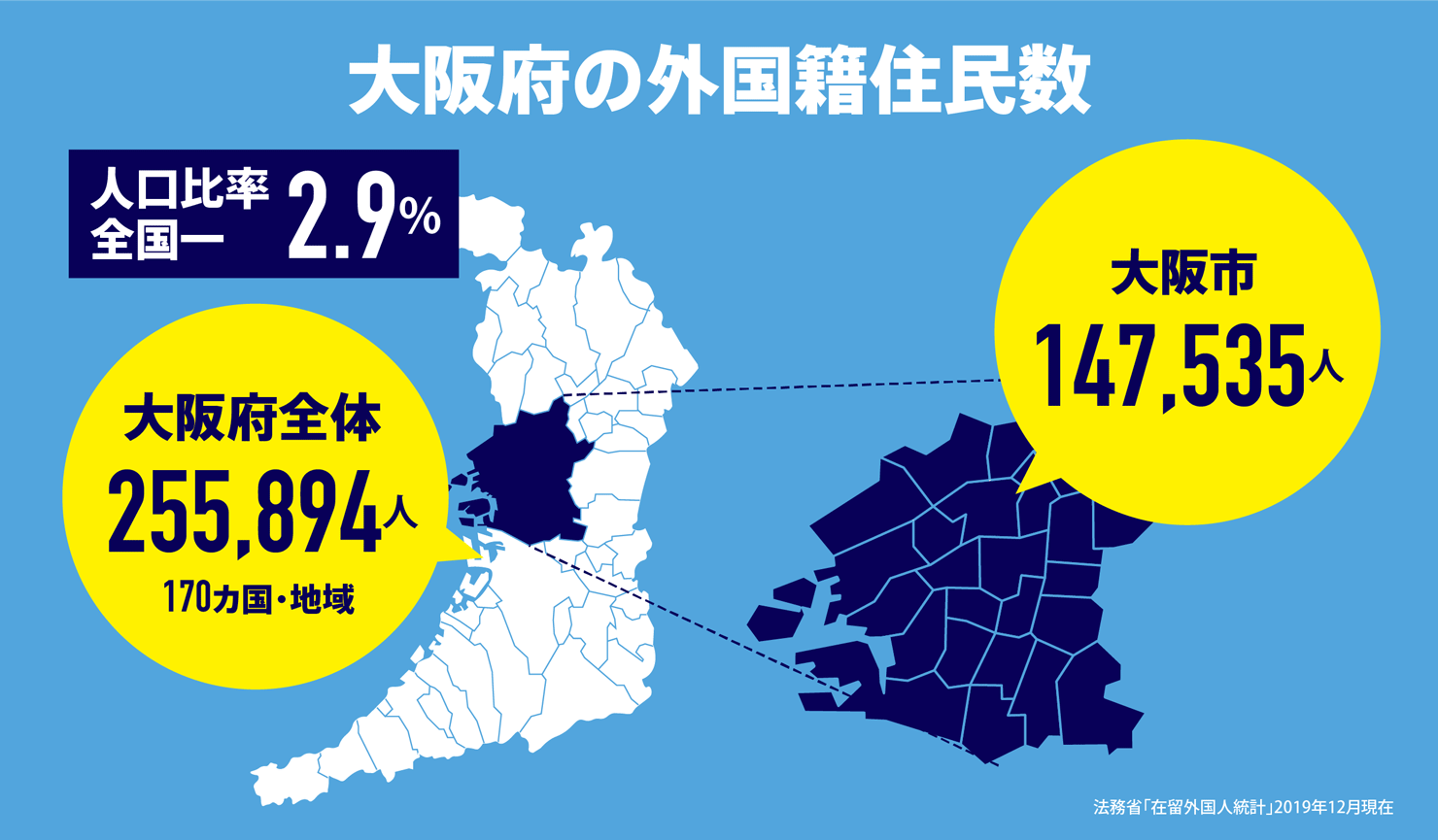

多文化共生の歴史

大阪府の在留外国人の割合は全国最多。韓国や中国だけでなく、世界170か国・地域の多様な人が暮らす多文化共生の伝統がある。

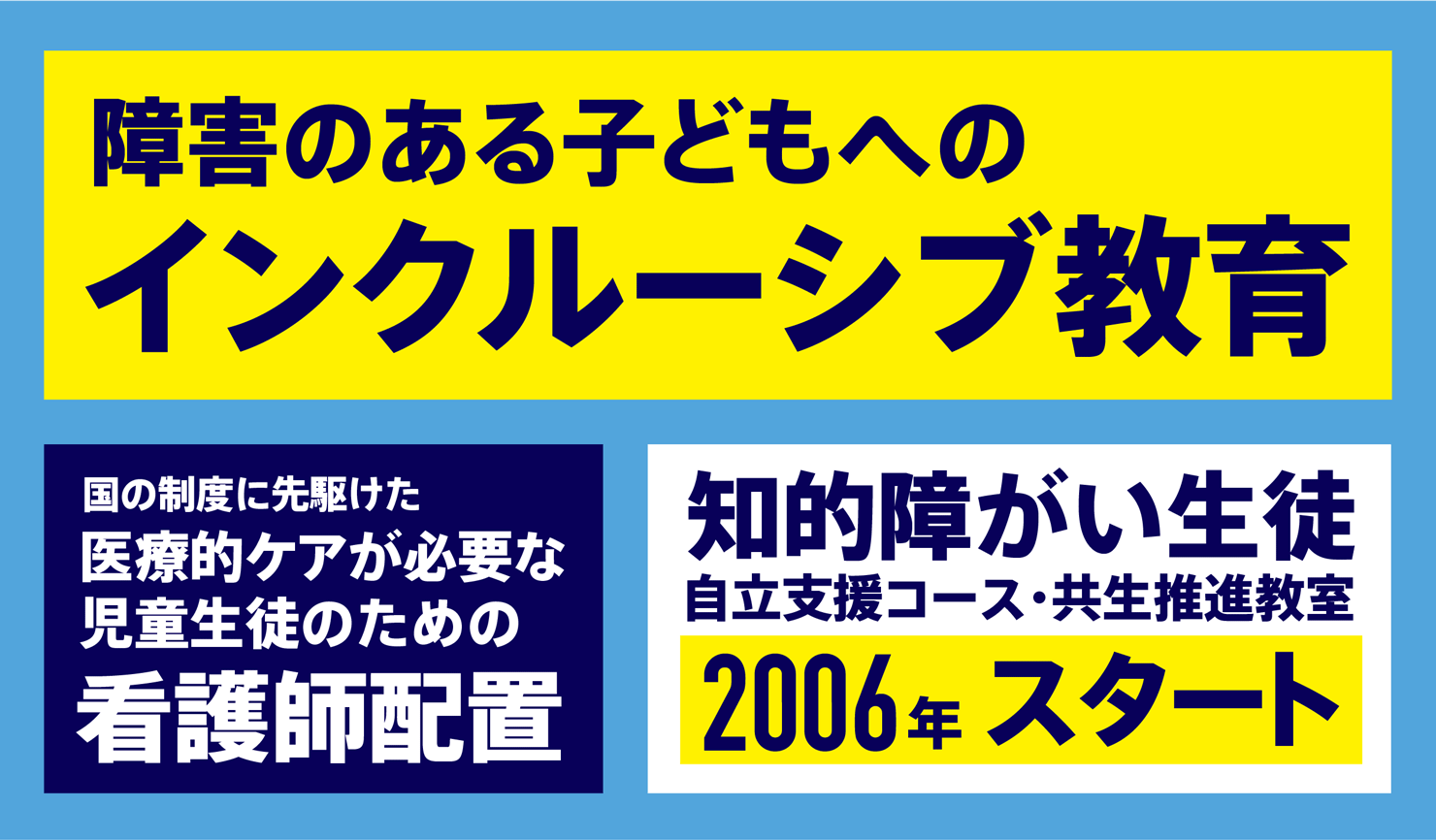

「誰も取り残さない」教育の歴史

大阪では障害のある子どもへのインクルーシブ教育が先進的に行われてきた。

知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室を2006年スタート。国の制度に先駆けた医療的ケアが必要な児童生徒のための看護師配置。35人学級を全国に先駆けて実現。

これまでも西成高校などで「しんどい」生徒たちに先進的な取り組みが行われてきたが、学び直しのできるエンパワメントスクールを制度化。

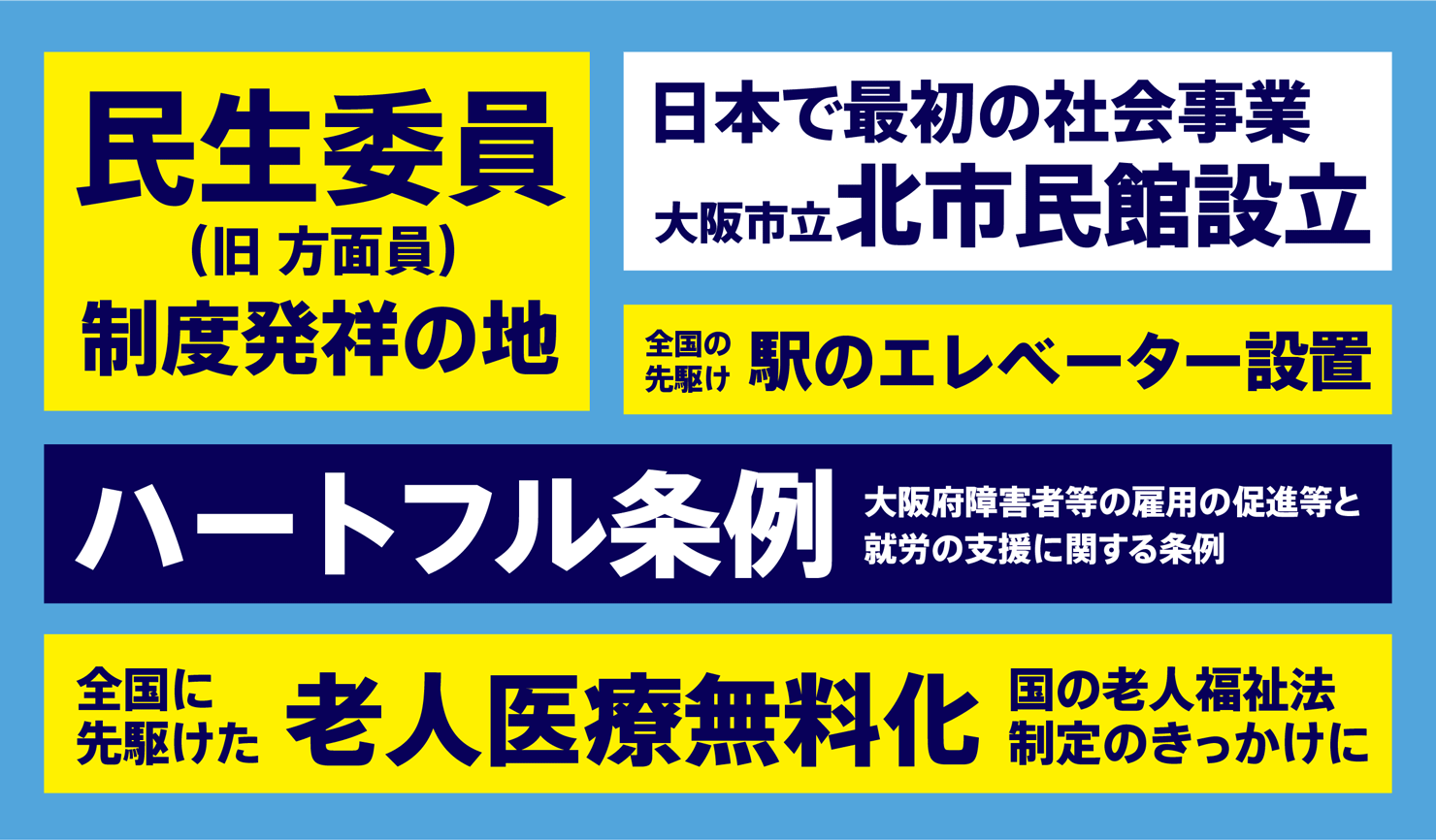

ひとにやさしい大阪・先進的な福祉政策

大阪は現在の民生委員にあたる方面員制度の発祥の地。

他にも戦前は困窮者むけの社会事業を行った大阪市立北市民館、戦後も国の老人福祉法制定へのきっかけとなった老人医療無料化、障害者の雇用を促進するハートフル条例など、全国に先駆けた先進的な福祉行政が行われた。

私たちは近年進められてきた新自由主義を克服し、新たな社会をめざさなければならないと考えている。

私たちは「競争至上主義」「格差社会」ではなく、市民が「支え合う社会」「誰も取り残さない社会」をめざす。

「支え合う社会」にむけて

- まちは市民の「コモンズ」(共有財産)

- 市民参加・協働によるまちづくり

- 自助>共助>公助ではなく、

自助=共助=公助へ

まず私たちは「支え合う社会」にむけて、まちは市民の共有財産、「コモンズ」であると考える。

そして、市民が一方的な公共サービスの消費者ではなく、参加し、協働するまちづくりをめざす。

まず自助があって、それを共助が補い、最終的に公助というような考え方から脱却して、「まち=コモンズ」を「市民」「NPO」「企業」「地域社会」が支える社会をめざす。

「誰も取り残さない社会」にむけて

- 「ベーシック・サービス」の提供→市民生活に不可欠な「医療」「介護」「教育」などを無償化

- 市民生活に不可欠な「エッセンシャル・ワーカー」の育成・処遇改善

そのために、まず市民が暮らすうえでの基盤である社会保障、市民生活に不可欠な医療・介護・教育を無償化し、「ベーシック・サービス」を基本的な権利として提供する。そして、それらを支えるエッセンシャル・ワーカー」の育成に努め、処遇を改善する。

「多様性の尊重」で大阪の力を高める

- 女性が差別されず、活躍できる社会

- LGBTなどマイノリティの人権・権利が保障される社会

私たちは多文化共生社会のさらなる発展にむけて、多様性を尊重し、さまざまな少数派、マイノリティの権利が保障される社会、誰もが差別されず、誰も排除しない社会をめざす。女性が社会のあらゆる場面で活躍し、LGBTの権利が保障される、誰もが平等な社会を実現する。

ひとと環境にやさしいテクノロジーの活用

- デジタル・デバイドを解消、テクノロジーを誰もが使えるものに

- 市民と技術者が協力して社会問題・地域課題を解決する「シビックテック」を推進

- CO2を排出しないカーボン・ニュートラルな生活・生産をテクノロジーでサポート

テクノロジーは市民のためにある。人と環境にやさしいテクノロジーを活用確立する。

デジタルデバイドを解消し、さまざまな生活の局面で高齢者や障害者をサポートするテクノロジーを開発する。

個人情報の保護などセキュリティを確保しつつ、子どもから高齢者まで、手軽に簡単に使えるテクノロジーの開発を一層進める。

市民と技術者が協力して社会問題・地域課題を解決するシビックテックを推進する。

また地球温暖化、気候危機への対策としてCO2を排出しないカーボン・ニュートラルなライフスタイル・生産をテクノロジーでサポートする社会の構築にむけてとりくむ。

「コロナ後」社会は変わる

- 過度の効率性追求から感染症・災害などのリスクに強い社会へ

- インバウンド頼み、カジノ依存ではなく、自立型の循環社会へ

コロナ後、社会は大きく変わる。コロナ禍で、過度に効率性を追求し、コストを削減した社会はいかに脆 いかがあきらかになった。感染症・災害などのリスクに強い社会をめざす必要がある。

またインバウンドに大きく依存する経済も弱さが露呈した。自立型の地域循環社会を地域でつくる必要がある。

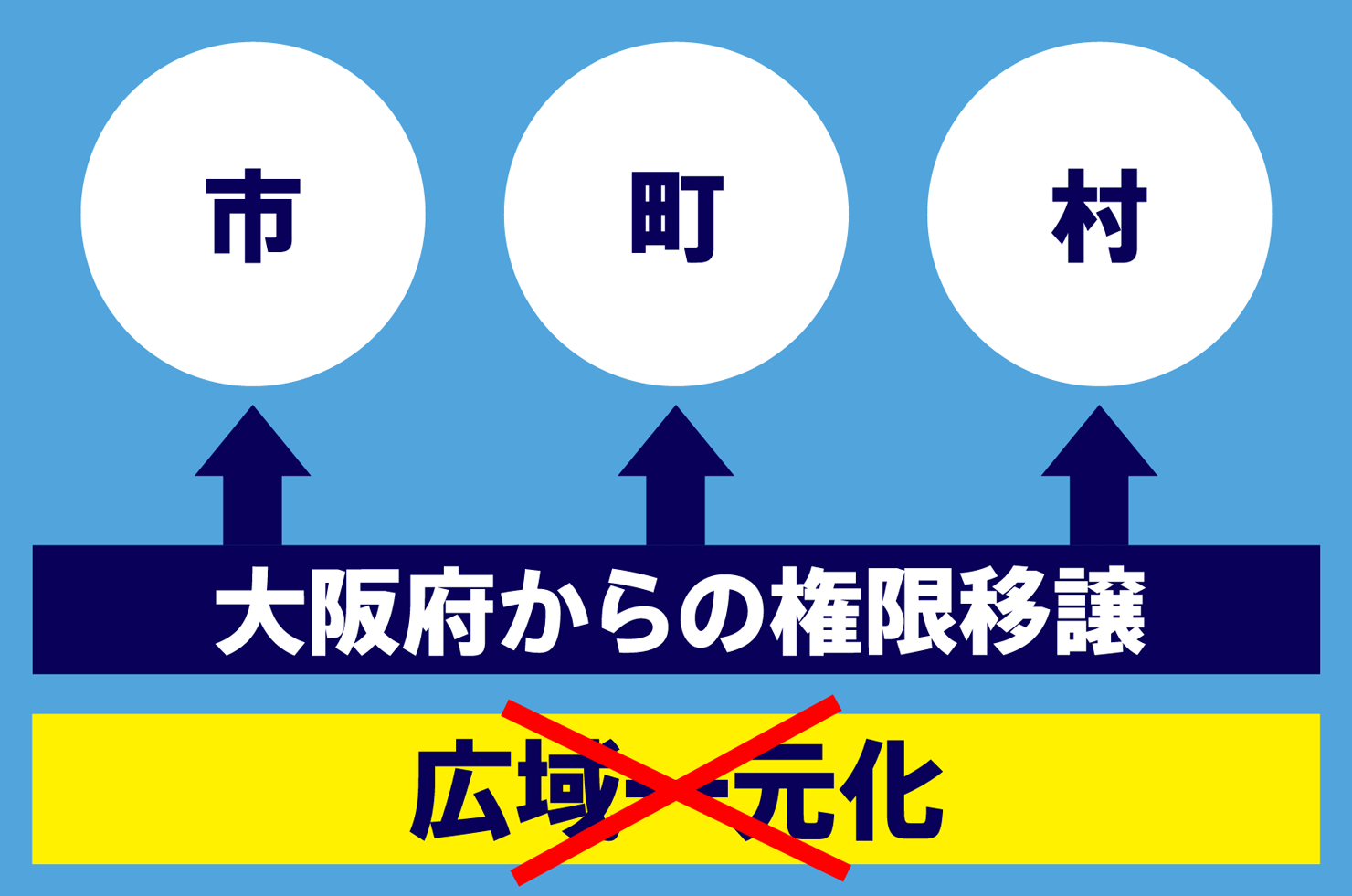

身近なまちにパワーを

- 自分たちのまちのことは自分たちで決める!

- 府から市町村へのさらなる権限移譲

- 府は市町村のバックアップ役に

まず、自分たちのまちのことは自分たちで決められることが不可欠。地域のコモンズを活用しながら、個性が輝く魅力あるまちづくりを創造する。そのためには大阪府からいちばん身近な市町村へ権限や財源が移譲される必要がある。

府は広域一元化のように都心部で大規模事業を行うのではなく、それぞれの市町村が輝くようバックアップ役に徹するべき。

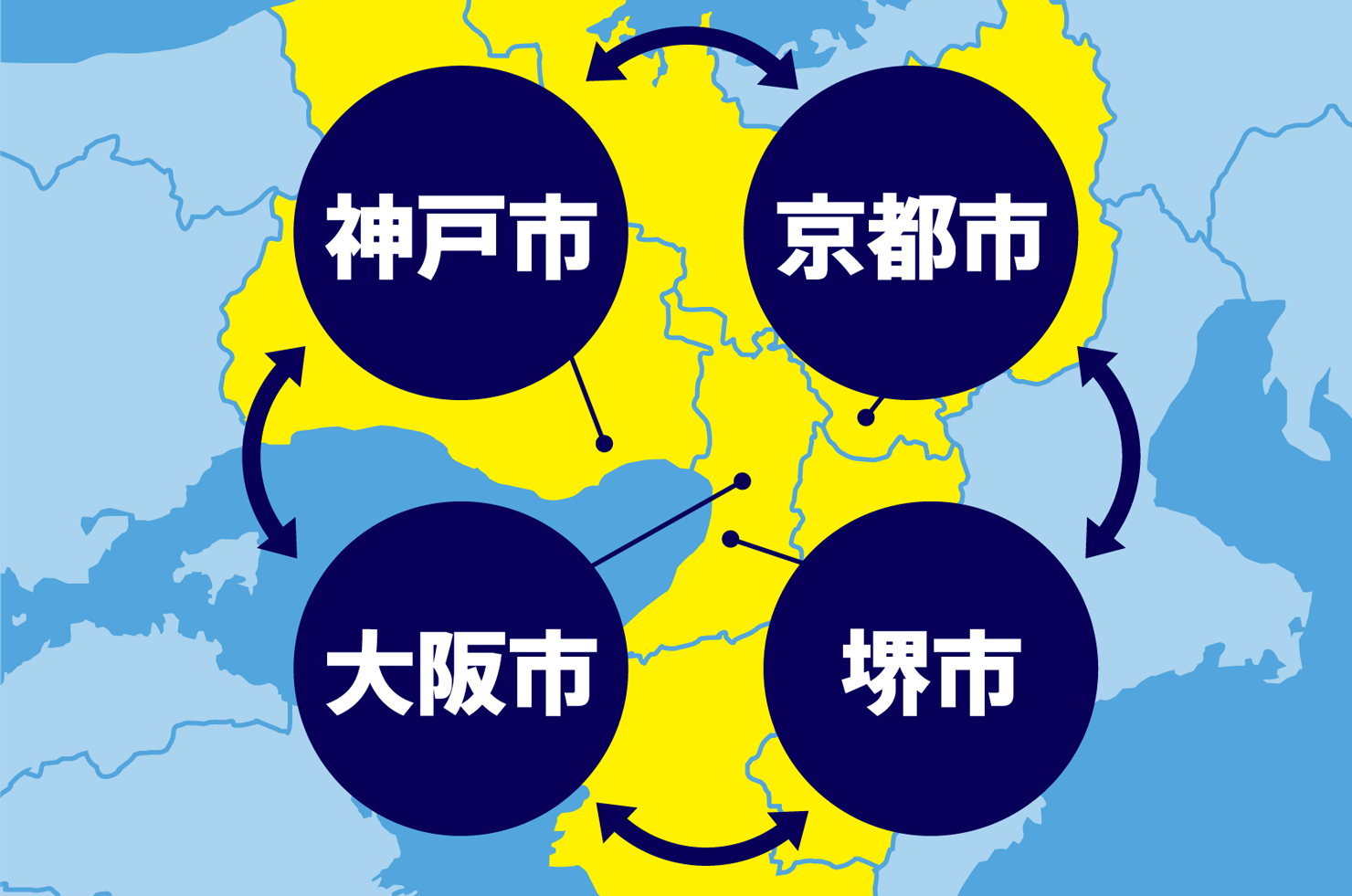

まちがつながる大阪

- 「都市間競争」から「都市間連携」へ

- 個性的な関西4政令指定都市の連携など、一極集中の東京圏とは異なる都市圏を創造

- 大阪府・市が関西広域連合に積極的に参加し、地方分権改革をリード

これからの社会は都市が競争するのではなく、連携することが重要になる。

関西は個性的な複数の大都市が存在する世界でもまれな地域。4政令指定都市の連携を深めるなど、一極集中の東京圏とは異なるネットワーク型の都市圏を創造する必要がある。

そのためには、大阪府・市が関西広域連合に積極的に参加し、地方分権改革をリードする存在となるべき。

コロナ後の

都市政策・成長戦略

- インバウンド・カジノ依存・企業誘致偏重ではなく、「大阪の強み」を活かした都市政策・成長戦略

- 大阪のまちにある人材・企業集積・文化などの資源を発掘して地域から新産業を育成

- 都心・郊外・農村がつながる地域循環型経済の構築

コロナ後を見越した都市政策・成長戦略も考えなければならない。これまでの外部からのインバウンド依存、企業誘致・大規模イベント誘致ではなく、大阪の強みを活かした都市政策・成長戦略をつくる必要がある。

そのためには、大阪のまちにある人材・企業集積・文化などの資源を発掘して、地域から新産業を育成すべき。さらに大阪の都心部・郊外・農村部が連携して、地域で循環する経済システムをつくる必要がある。

安心と元気を支える

地域コミュニティの再生

- 地域のことは地域で決める!

- コモンズ(市民財産)を活用した市民・行政+企業・NPO等の新たなパートナーシップ

- 災害リスクに対応する強いコミュニティづくりの推進

- 市民が参加するまちづくり:大阪版「コミュニティ・ボード」

超高齢化社会を目前にして地域コミュニティの担い手不足などが深刻化している。

これからの社会は、市民と行政だけでなく、企業・NPOも参加し、そして、それぞれが対等な立場で協働するまちづくりをすすめる。そのためには、従来の町内会や自治会など既存の地縁団体と古民家活用などによる町おこし、ひとり親家庭支援や障害者支援などテーマごとに活動するNPO団体とのコディネート役の確立が必要。

また一方で、南海トラフ地震など、いつ、何が起こっても不思議ではない災害リスクに対応する強いコミュニティづくりを推進する。その一つの手段として、大阪版「コミュニティ・ボード(コミュニティ委員会)」を提案する。

「コミュニティ・ボード」とは、「掲示版」ではなく、まさに地域のもつコモンズを地域住民自らが管理・活用するニューヨーク市の地域組織をモデルとしたもの。

このページの資料をダウンロードすることができます。